小学校5年生の時の図工の時間、絵をかいていた僕に担任のM先生は「その色、変じゃない?」と背後から言ってきた。

景色を黒く塗りつぶそうとしていた絵を見て黙っていられなくなったのだろう。その気持ちもわからなくもないが当時の幼かった僕は「なら、先生が描きなよ」といって筆を放り投げた。

そして、先生は「拾いなさい。モノは投げるものではありません」

教室中に変な空気が流れ、僕の記憶はその先は覚えていない。

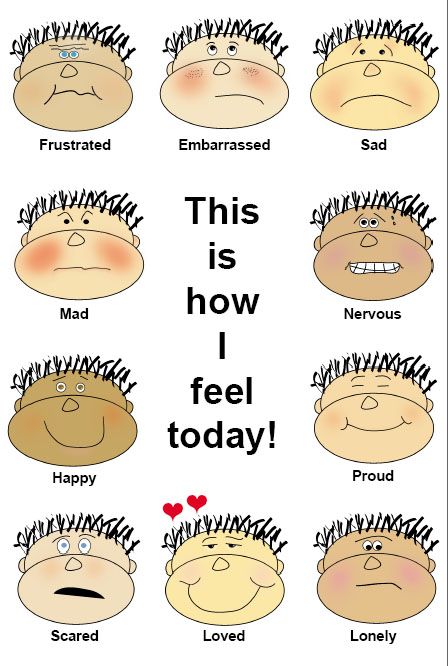

子どもが選んだ色は、たいてい説明なんてつかない。

きっと本人に聞いても、「なんとなく」「これがよかった」と返ってくることが多いのではないか?

でも、その“なんとなく”の中には、その子なりの記憶や感情、関係性が折り重なっていると思うのだ。昨日の出来事かもしれないし、今の気分かもしれないし、言葉にできない違和感かもしれない。色は、子どもの内面が外ににじみ出たものとして考える方が良い。

だから、大人の基準で色を評価し始めた瞬間、子どもはその世界の入口を閉じてしまうことに注意したほうが良い。

「空は青だよ」「顔は肌色だよ」それは事実かもしれません。でも、子どもが描いたのは“図鑑の空”ではなく、“その子が感じた空”だということを尊重しなければならない。

結局、保育士が見るべきなのは、色そのものではないし、「なぜこの色か」を当てることでもありません。見るべきなのは、その色を選ぶまでの時間、筆を動かすときの表情、描き終えたあとの満足そうな顔。そして、その子が「これでいい」と思えたかどうかです。

色を否定されると、子どもは次から“安全な色”を選びます。間違えない色、怒られない色、褒められやすい色。そうして少しずつ、自分の感覚よりも他者の評価を優先するなんてことに。最悪は絵を描くという表現をやめてしまうとか・・・。

逆に、その表現を受け止められたとき、子ども自身が「自分の感じ方でいいんだ」と思えたら、それが一番。これは表現の自由というより、生き方の肯定に近い。

色の選択は、小さな自己表明・・・そう、権利擁護の問題です。

「この色、へんじゃない?」もし心の中でそう思ったら、問いをひとつ言い換え、「この子は、どんな世界を見ているんだろう?」それを読み取ろうとする姿勢こそ、保育者の在り方なのだと思います。